トピックス

近況

2026/02/08【お知らせ】

- 年が明けた、と思ったら、もう2月だ。どうなってるんだ。

寒いのか、暖かいのか、はっきりしてくれ。みたいな今日この頃。

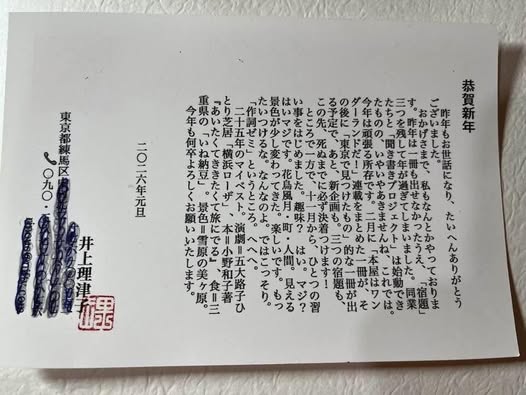

今ごろのこのこ、今年の年賀状を末尾に貼っておきます。

- 日刊ゲンダイの連載「本屋はワンダーランドだ!」の書籍化、『本屋百景 独立系書店をめぐりめぐる』というタイトルとなり、当初予定より遅れて、3月23日発売。となります。

近づいたら、また宣伝にいそしみますので、よろしく!

近況

2025/11/15【お知らせ】

- 足早に晩秋がやってきました。困ったなー。冬になる心の準備ができてないです。今年の「宿題」がまだ。

- 「小説宝石」の連載、11月号で終わり、そちらはもろもろまとめに入っていますが、自分の原稿を改めて読むと、面白いと思うところも、ダメダメと思うところも。丁寧にやってゆきます。

- それよりひと足先に、日刊ゲンダイの連載「本屋はワンダーランドだ」が来年1月末にまとまります。関係各位、引き続きよろしくお願いします。

- 前回書いた「ほぼ同年輩の、同業や近い生業(編集者とか記者とか)の人たちと、グループができました。聞き書きや伝記づくりをするための」も、ゆっくり進行していっています。

- 京都で「3時間空いた。お茶いける?」と誘うと、すぐさま出てきてくれた同級生たちと銀閣寺道でマシンガントーク。その翌週、恒例のママ友3人旅行に草津温泉へ。と、出かけ系が続いたたけれど、ちゃんと地元(というか阿佐ヶ谷)でも。「彦」で臨席した年若いEさんが、ダイエット料理が得意で。教えてもらってはちょくちょく制作を試みています。

- と、気楽なこと書きましたが、今日はちゃんとセミナー受けてきた。「戦後80年 日韓の歴史課題」学習院大学・梅野正信先生。「結論」に「事実」が消されてはいけない。今から復習。

近況

2025/10/01【お知らせ】

- 暑い暑い、と言っていたのが懐かしいほど、夕暮れが早くなって。やっぱり秋は苦手だ。と叫んでも仕方ないのです。

- 前回の更新から、はや5か月。なんだかんだと忙しがっていたのに、あれはなんだったのか。成果物を未だぜんぜん出せずにいて、関係各位に合わせる顔がありません。ごめんなさい。

- 「小説宝石」の連載、「東京で見つけたもの」。最終回となる第10回のテーマが「お弔い」。ここ10年、その方面は広く取材してきたつもりでしたが、今回のおかげで、まったく気づいていなかった事柄に気づいた。ということがあり、どうぞご期待ください(って、本日まだまだ原稿中です)。

- 日刊ゲンダイ「本屋はワンダーランドだ」連載は2年を経過し、100回超えに。取材に伺った店々ですすめられた1、2冊を必ず買って帰るのですが、近頃「当たり!」が多い。その代表が『あいたくて ききたくて 旅にでる』(小野和子著、PUMPQUAKES)です。

たとえば50年前に、その50年前のことを話す人たち。話の内容もさることながら、出会いも、話し方も、表情も、一挙手一投足も見えて、しびれます。最初にすすめてくれたのは、代田橋のバックパックブックスさんだった。ありがとう!!

- ほぼ同年輩の、同業や近い生業(編集者とか記者とか)の人たちと、グループができました。聞き書きや伝記づくりをするための。ここ何年か、主にご年配の方からそうした依頼をちょくちょくいただいており、なかなか時間がとれずに心苦しかったのですが、グループでならお受けできると。私以外は(笑)精鋭揃いです。ご依頼、お待ちしています。

- 8月末、いつもの「へっぽこ登山隊」金峰山 (2599m)へ。私のせいで、頂上にたどり着けずに下山し、これはこたえました。以来、自主トレ。マンションの9階まで階段一日2往復。ぎりぎりまだ継続中です。

近況

2025/04/21【お知らせ】

- 前回の更新から5ヵ月。秋が深まり、冬になって、春が来たなと思ったらもう新緑の季節。「その間、何やってたのよ」「いや、ふつうに」と自自問自答。なぜか大切なものが行方不明になることが多く、探す時間をずいぶん費やして・・のような日々でした。

- 『もうひとつの東京を歩く』発刊からも5カ月。ここにきて「月刊イオ」「うかたま」「ふぇみん」に書評が載り、ありがたいことです。もう本屋さんにないって? 大丈夫。Amazonにはあるし、リアル本屋さんへの注文も大歓迎です。

- 実は、1月に佐々涼子さんの小さなお別れ会をし、2月にお茶インストラクターの井上香織さんの小さなお別れ会(これは体調崩して欠席やむなく、だったのですが)、3月に高校同級生の建築家・山中保博くんの小さなお別れ会と、イラストレーター・喜多桐スズメさんのお葬式。そうしたこととの因果関係があるような、ないような。葬送関係の本の執筆が遅れています。取材させていただいた方々、今しばらくお待ちいただけるよう、申し訳ありませんが何卒よろしくお願いします。

- 日刊ゲンダイ金曜日の「本屋はワンダーランドだ」連載、80回を超えました。つまり、80何軒の本屋さんにすでに伺いましたが、店主の思いもキャラも店の特長も1軒ずつ違い、毎回発見あり。各位、ありがとうございます。

- 小説宝石「東京で見つけたもの」でも歩き回り、前回は「東と西の佃島」、今回は「昆布の東西」。なぜそんなふうに? には、すべてワケがある。東京を掘ると大阪も見えてきて、厚み深い文化がそれぞれ横たわっていることに、改めてドキドキが隠せません。次は、たぶん食べ物掘ります。

- 先日、2007年発行の『大阪下町酒場列伝』に掲載の「スタンドアサヒ」と「クラスノ」へ、「いざけん」の人たちご案内のため。スタンドアサヒはお父さんが大往生されたが、ごきょうだいの腕ますます冴え、「井上さんが来てくれはった頃と、値段まったく変わってないんですよ」とも。つきだしの「鯛の子煮」に涙でそうになった。クラスノも、あのお父さん・お母さんがギリギリまで店にいらしたそうです。1世代変わり、あの頃、小学生だった坊ちゃんが「若大将」として頼もしくなっていて。クラスノヤルスク抑留のあのお父さんの散文が入ったグラスをもらいました。一生大事にします!

- 大阪・阿倍野「あべのベルタ」B1のシェア書店「書誌七味」に一箱借りて、井上の著作全部を並べています。ご用とお急ぎでない方、ぜひ見に行ってください。